Spurensuche 4

Sonntag, 16. März 2025

ora et labora

Das Nottulner Damenstift in Mittelalter und Neuzeit

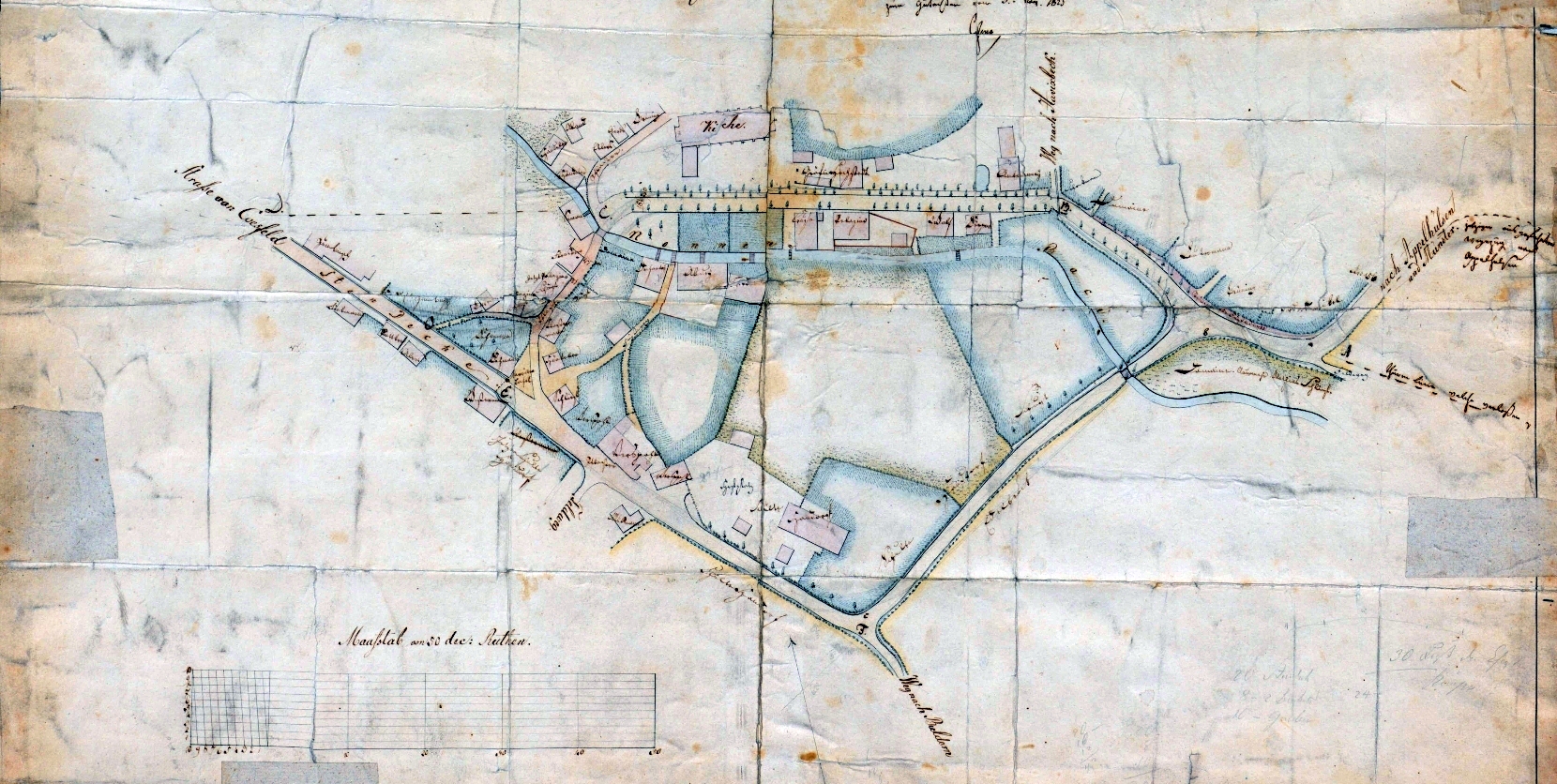

Nottuln um 1803

Die älteste Karte, die die Gebäude Nottulns nahezu vollständig abbildet, ist zugleich auch

die einzige Ortskarte aus der Zeit vor der Auflösung (Säkularisation) des Damenstiftes

(LAV

NRW, Westfalen, Karten A, Nr. 10)

Beten und Regieren: Kanonissinnen und Klosterfrauen

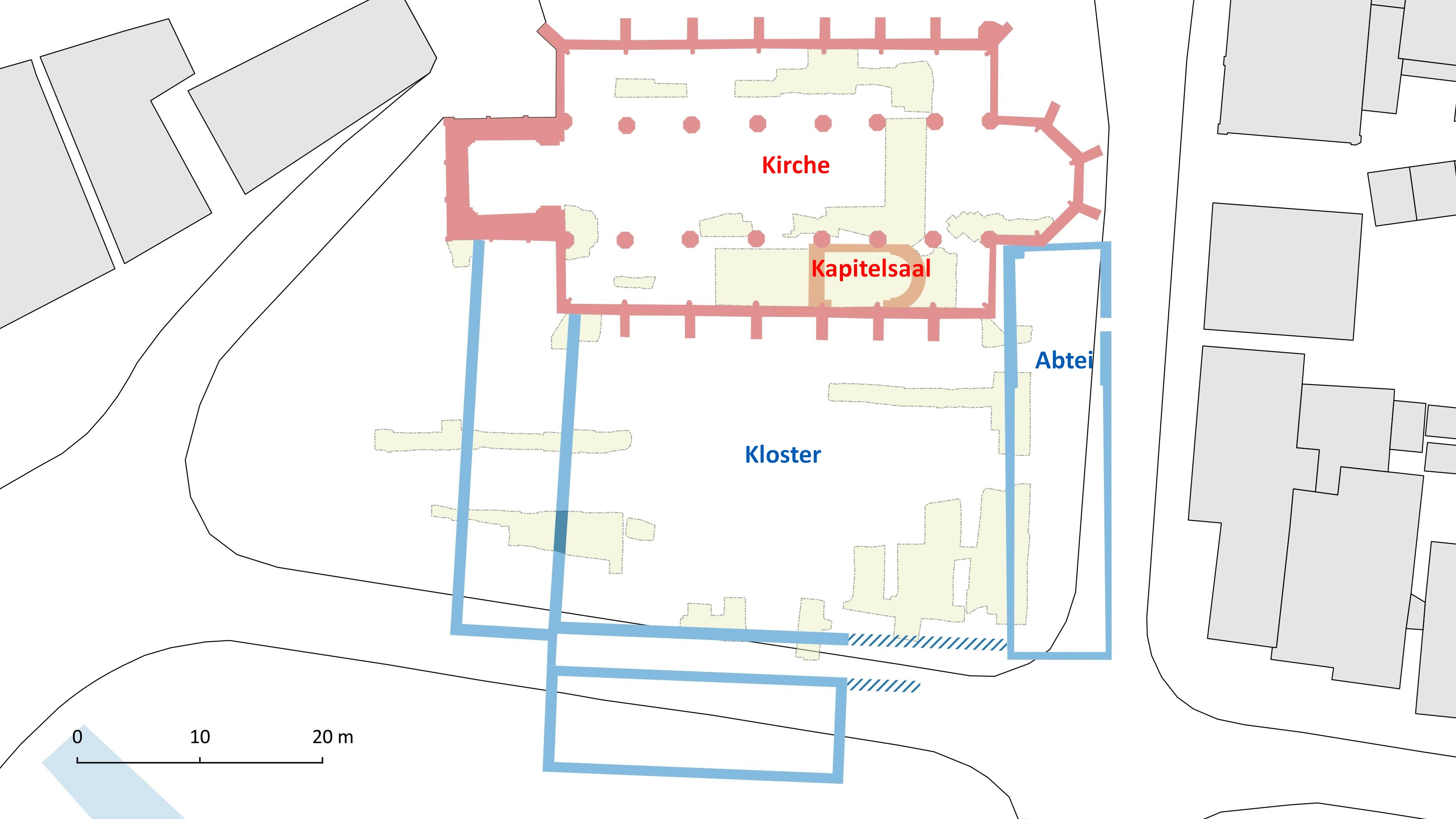

Die Gebäude der Klausur im Mittelalter (um 860 - 1493)

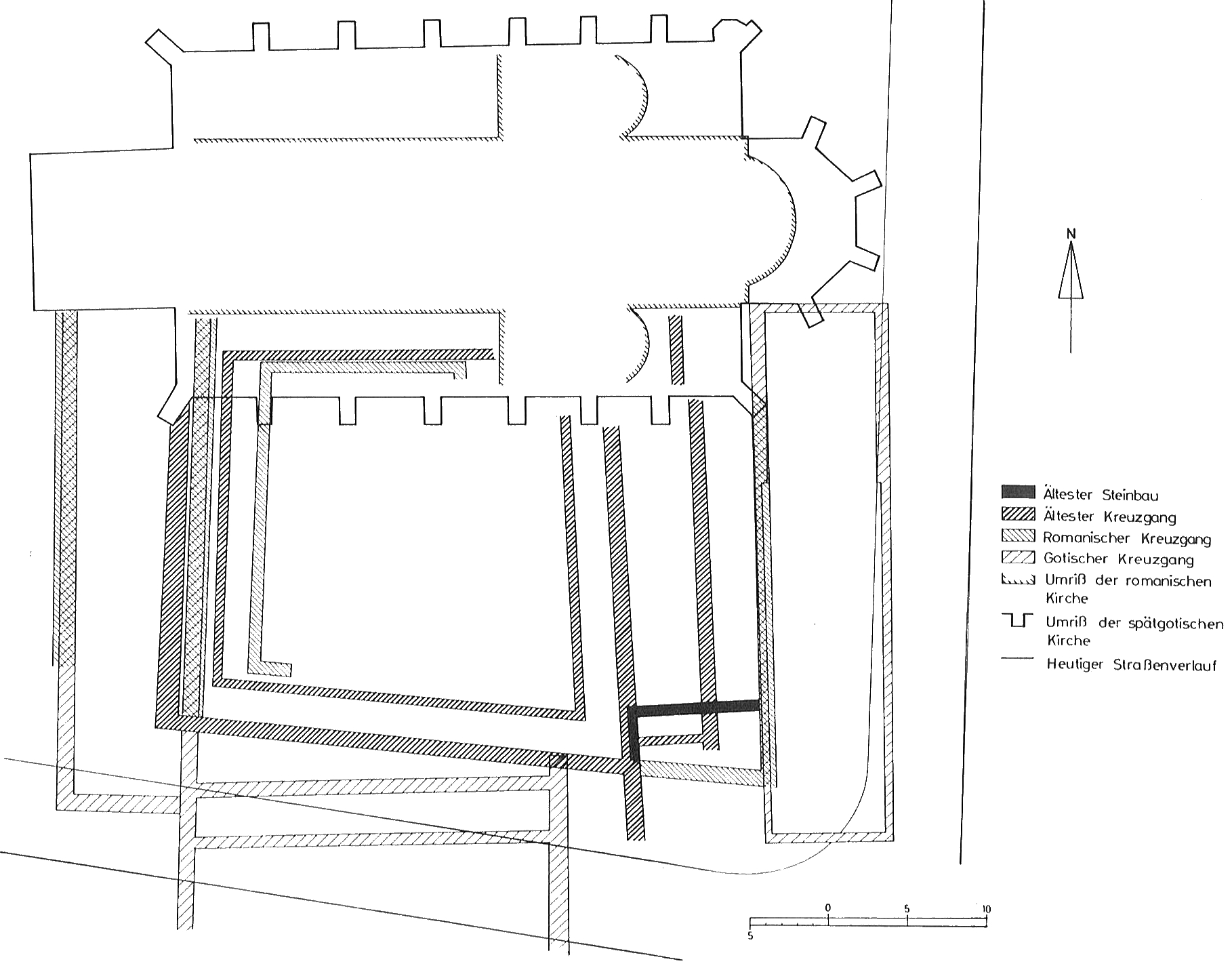

Die Gebäude des Nottulner Klosters im Mittelalter

Rekonstruktion der Klostergebäude nach den Ausgrabungen von 1978-1979

(Lobbedey,

Westfalen 1980, S. 48, Abb. 4)

Übersicht zur Baugeschichte der Klostergebäude

| Bauperiode | vorhandene Gebäude | ||

|---|---|---|---|

| 1/2 | 860 (?) - um 1100 | Kanonissenstift | Holz- (?) / Steingebäude (kein Kreuzgang) |

| 3 | nach 1100 - ca. 1230 | Kloster I | Kreuzgang, Dormitorium, Refektorium |

| 4 | ca. 1230 - ca. 1450 | Kloster II | Kreuzgang, Dormitorium, Refektorium, Abtei |

| 5 | ca. 1450 - 1493 1493 - 1748 |

Kloster III / Damenstift |

Kreuzgang, Dormitorium, Refektorium, Abtei nach 1524 teilweise Umbau der Klausurgebäude zu Kurien |

| 6 | 1748 - 1811 | Damenstift |

Abriss Kreuzgang, Refektorium, Abtei Um-/Neubau des Dormitoriums ("Deventer") |

| 1811 - 1872 | Domäne Nottuln | bis 1870 Schule im "Deventer" 1872 Abriss |

|

Abfolge der Gebäude des Nottulner Klosters

(Snowadsky 2021)

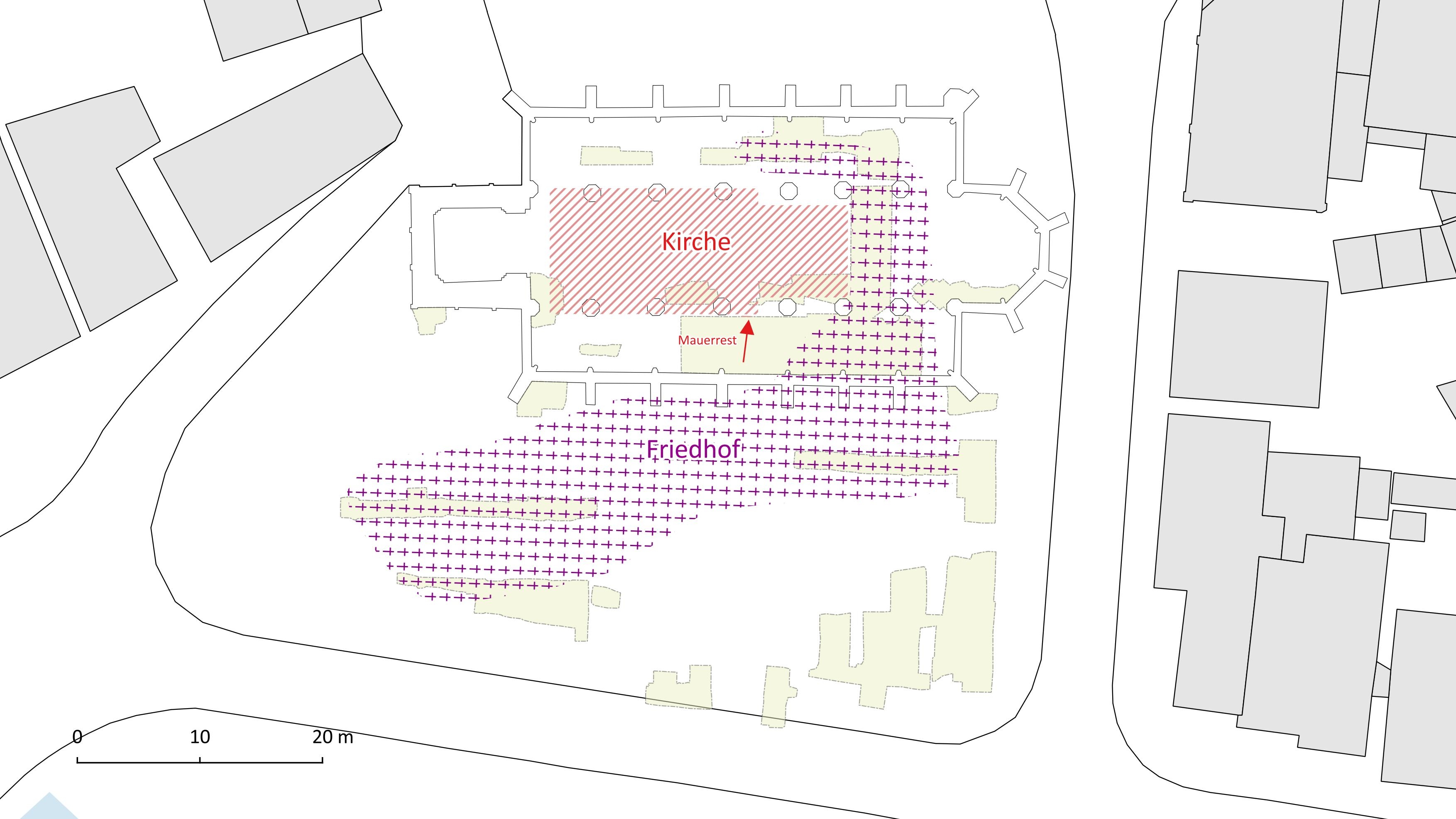

Die erste Kirche in Nottuln

erbaut wahrscheinlich kurz nach 800. Die Größe des Friedhofes ist unbekannt

Das Kanonissenstift Nottuln im 11. Jahrhundert (Phase 1/2)

Das Kloster von etwa 1130 bis etwa 1230 (Phase 3)

Die Äbtissinnen des Klosters/Stiftes Nottuln

| Äbtissin | Amtszeit |

|---|---|

| (unbekannt) | (9. - 12. Jahrhundert) |

| Hildegundis | um 1184 |

| Bertradis | um 1200 |

| Jutta I. von Holte | 1211-1252 |

| Gertrudis von Bentheim | 1263-1277 (1303) |

| Mechtild von Isenburg | 1277-1303 |

| Jutta II. von Holte | 1309-1327 |

| Lisa von Katzenelnbogen | 1327-1357 |

| Lisa von Solms | 1360-1409 |

| Richardis von Merode | 1428-1431 |

| Agnes von Ahaus | 1437-1467 |

| vakant (Priorin: Stephania von Wüllen) | (1467-1492) |

| Anna von Dorsweiler-Criechingen | 1482-1524 |

| Elisabeth von Holstein-Schaumburg | 1524-1537 |

| Magdalena von Wied-Runkel | 1537-1572 |

| Elisabeth von Sayn | 1572-1585 |

| Elisabeth Droste zu Senden | 1588-1613 |

| Elisabeth von dem Berghe | 1613-1614 |

| Maria Clara von Spaur | 1614-1644 |

| Anna Sophia (von) Torck | 1645-1676 |

| Elisabeth Wilhelmina von Büren | 1676-1699 |

| Helena Elisabeth von Wrede | 1699-1728 |

| Margaretha Theodora von Velen | 1728-1750 |

| Maria Anna von der Reck | 1750-1780 |

| Ursula Sophia von Ascheberg | 1780-1811 |

Die 23 (bekannten) Äbtissinnen des Stiftes Nottuln

(Kohl 2005, S. 211-243)

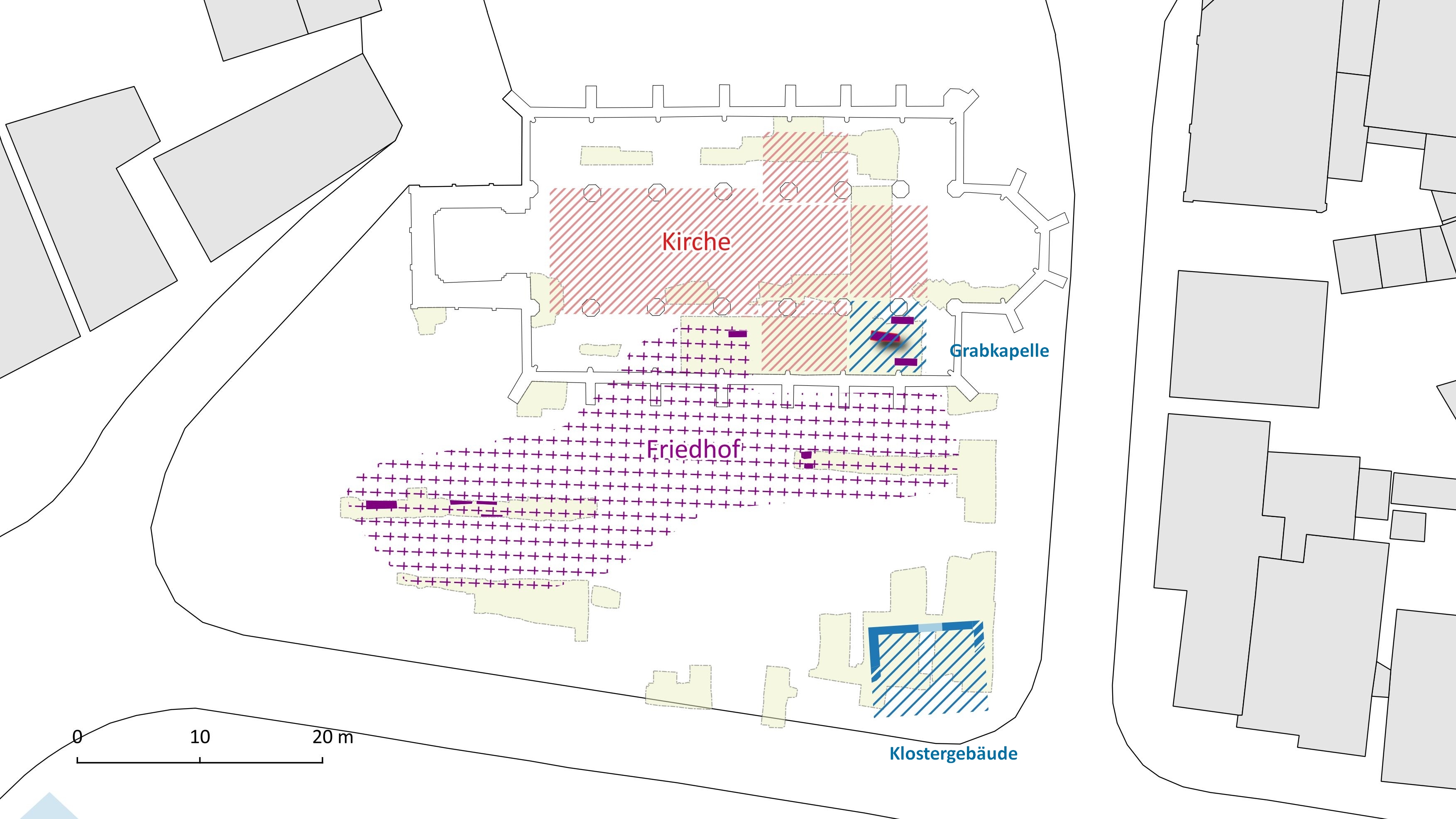

Das Kloster Nottuln zwischen 1230 und etwa 1450 (Phase 4)

Nach dem Neubau der Kirche und des Klosters wurde der Gemeindefriedhof nach Norden verlegt

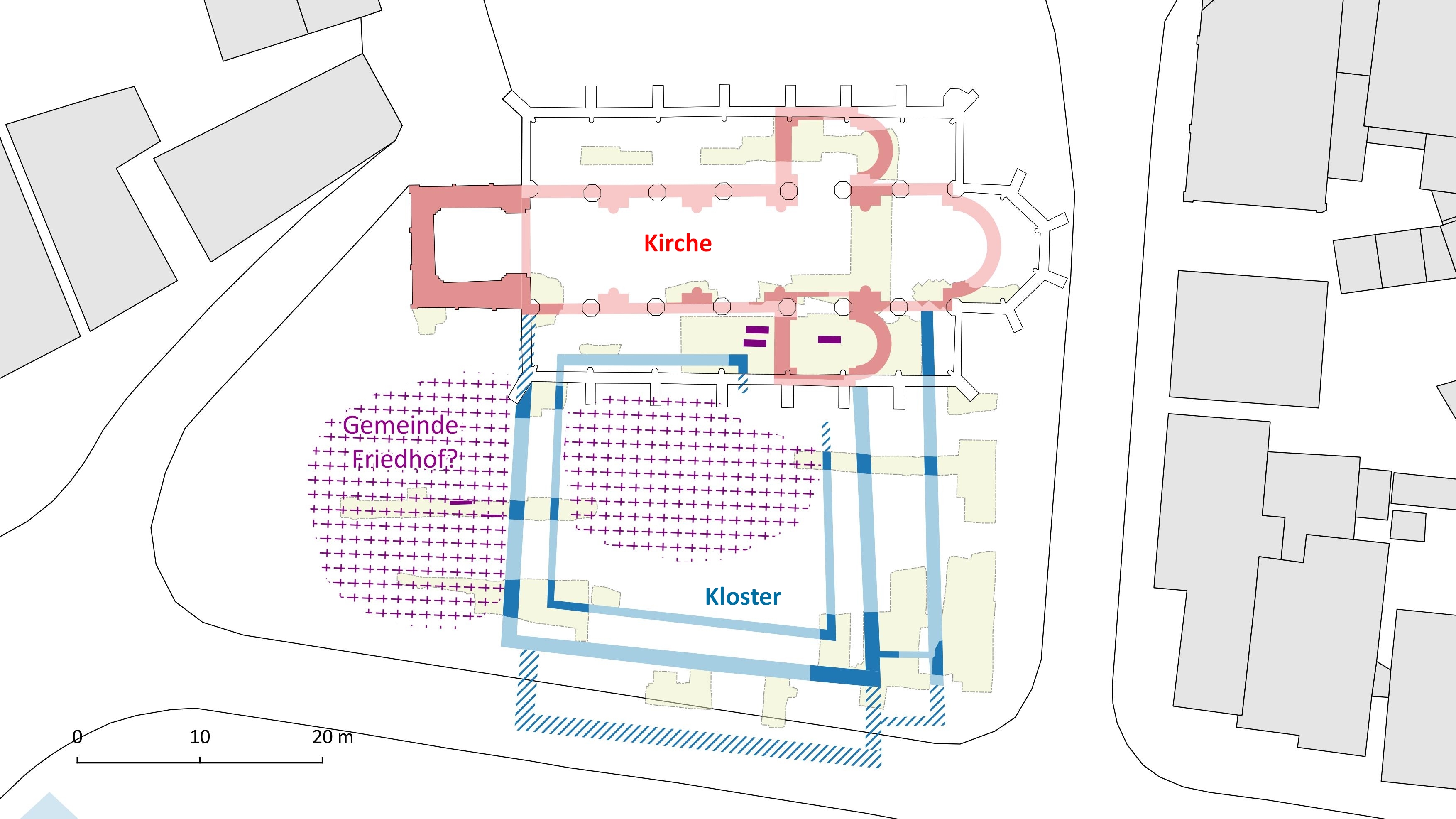

Das Kloster Nottuln ab etwa 1450 (Phase 5)

Mit dem Neubau der Klausur (um 1450) und der Kirche (1489) wurde das Nottulner Kloster im 15.

Jahrhunder nocheinmal vollständig neu errichtet

Abtei und Kurien von 1493 bis zur Aufhebung des Stiftes 1811

Regelungen nach Aufgabe des gemeinsamen Lebens im Stift

Nach der Umwandlung des Klosters in ein Damenstift (1493) änderte sich das Leben im Kloster. Die

Stiftsdamen ("Jungfern") lebten wohl schon bald in eigenen Haushalten ("Kurien").

Nach dem

Tode der Äbtissin Anna von Dorsweiler-Criechingen wurden 1524 die Besitzverhältnisse durch die

Äbtissin Elisabeth von Holstein-Schaumburg grundsätzlich neu geregelt.

Die Jungfern durften

ihre Kleider, Güter und die sich daraus ergebenden Einkünfte für sich behalten. Ihren Pferden und

Wagen, die sie in Nottuln halten, standen Weiderechte zu.

Der gesamte Besitz des Stiftes

wurde auf Äbtissin und Konvent aufgeteilt:

| Besitz: | Anteil Äbtissin | Anteil Konvent |

|---|---|---|

| Alle Kämpe, Gärten, Felder, Bruch- und Weideland | Äbtissin | von den Einkünften: 40 Reichsthaler |

| Garten bei der Pforte | Der Teil, der mit "koelmoss" bepflanzt ist, von der Pforte bis an den Zaun | den anderen Teil |

| Fischteiche | Mühlenteich der Wessels Mühle (Zumbülte) | 3 Teiche "hinter der Burg" |

| Gesinde in Brau- und Backhaus | Äbtissin | |

| Brennholz aus dem Marken | 1/2 | 1/2 |

| 50 Fuder Holz für das Badehaus im Dormitorium | Jungfern | |

| Einnahmen: | ||

| allgem. Einkünfte des Stiftes | 1/3 | 2/3 |

| aus den Stiftsgütern | 1/3 | 2/3 |

| Renten- und Pacht | 1/2 | 1/2 |

| aus dem Multerkorn der beiden Mühlen | 1/3 | 2/3 |

| Mastertrag bei "eckern", "boeke" usw. | 1/2 | 1/2 |

| Heu-Ertrag | 1/2 | 1/2 |

| Der schmalen Zehnt | Äbtissin | |

| Pachtschweine | (?) | 26 Schweine |

| Opfer und Meßkorn der Kirche in Nottuln | 1/2 Äbtissin; 1/2 Dechant | |

| Unterhaltspflichten: | ||

| Kaplan der Äbtissin | Äbtissin | |

| Amtmann und Verpflegung des Vogtes | 1/2 | 1/2 |

| Küster | Äbtissin, Kost aus der Abteiküche | |

| Glockenläuter | Jungfern, Kost aus der Abteiküche | |

Aus der Wahlkapitulation der Äbtissin Elisabeth von Holstein-Schaumburg

(Kohl 2005, 223-224)

Liste der Stiftsgebäude im Jahre 1589:

| Gebäude | Anzahl der Feuerstätten |

|---|---|

| Abtei | 8 |

| Äbtissinnenhaus (Elisabeth Droste zu Senden) | 4 |

| Dechantinnenhaus (Elisabeth Strick) | 4 |

| Jungfer (Adelheid) Mumme | 5 |

| Jungfer (Ursula) Valcke | 4 |

| Jungfer (Sibylla von) Schedelich | 3 |

| Jungfer (Anna) Ovelacker | 6 |

| Jungfer (Clara von) Büren (Dechantin 1592-1613) | 3 |

| Jungfer (Margaretha von) Mallinckrodt | 5 |

| Jungfer (Elisabeth von) Beveren | 1 |

| Jungfer (Agnes von) Velen | 8 |

| Jungfer (Agnes von) Raesfeld | 2 |

| Jungfer (Margaretha von) Billerbeck | 1 |

| Jungfer (Kunegundis von) Ascheberg | 4 |

| Jungfer (Margaretha von) Westerholt | 3 |

| zwei Mühlen | 2 |

| Hospital | 2 |

| Bauhaus | 1 |

| Uthoff und Tilling | 2 |

Die Gebäude im Damenstift Nottuln 1589

Die Liste der Stiftsgebäude aus dem

Jahre 1589 verzeichnet 22 Gebäude mit 70 Feuerstätten, darunter 12 Kurien sowie Abtei, Äbtissinn-

und Dechantinnenhaus

(Kohl 2005, S. 45)

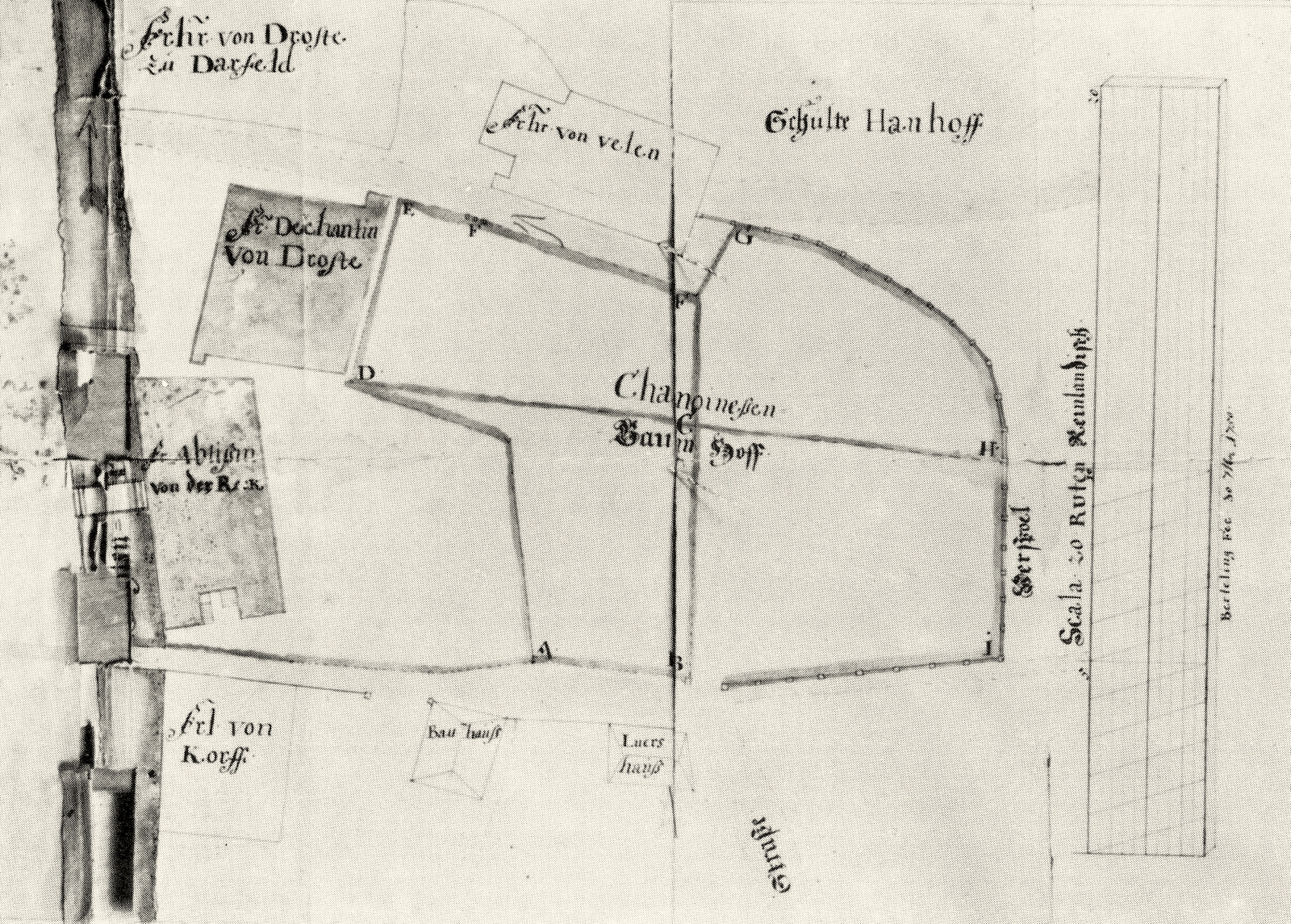

Kurien im Damenstift Nottuln um 1750

Der Stiftskurien-Bestand südlich des

Nonnenbachs (Norden rechts) wurde nach dem Brand von 1748 im Auftrag Johann Conrad Schlauns von

Landvermesser J. H. Berteling aufgenommen

(Boer 1976, Abb. 99)

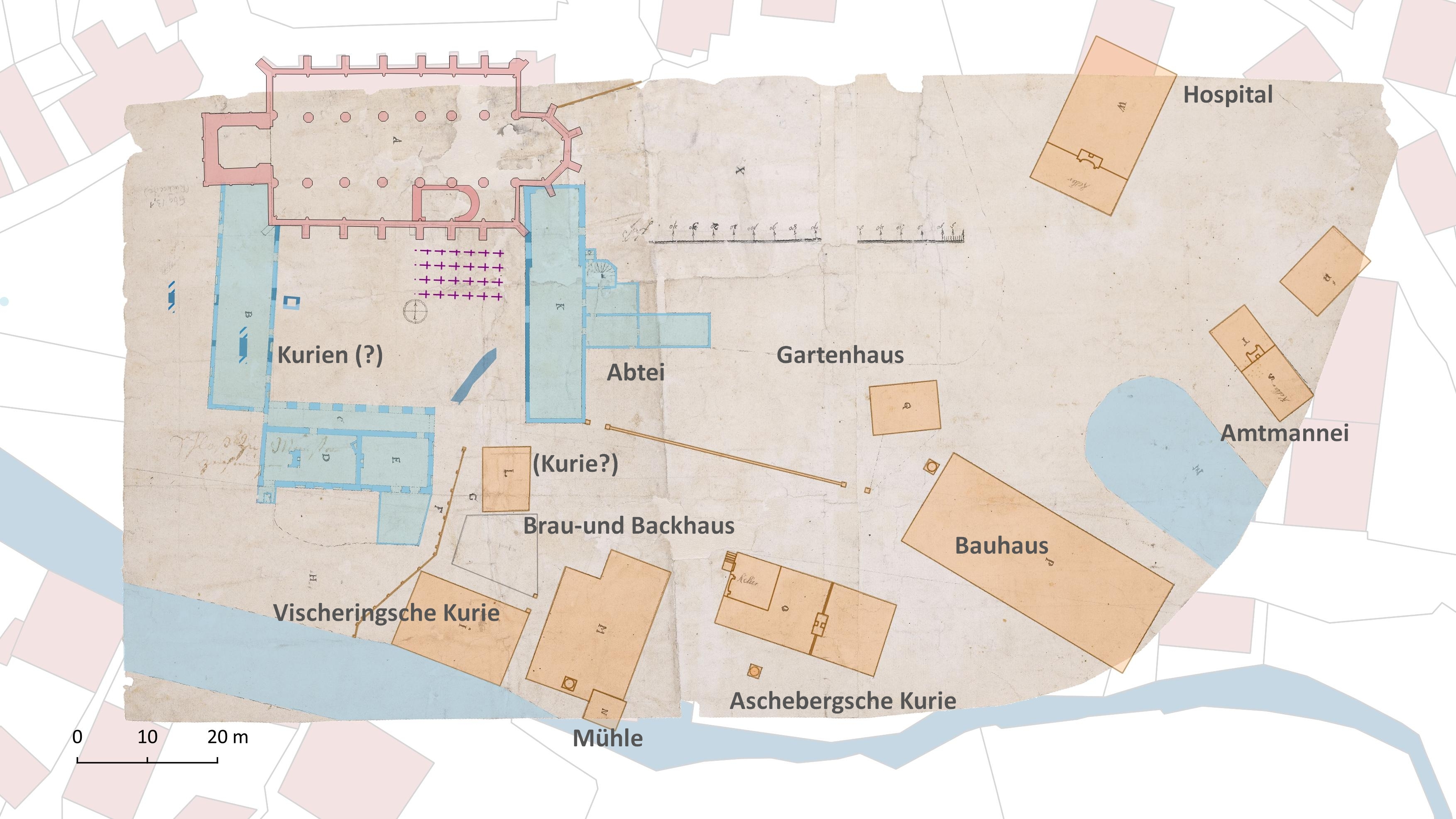

Das Damenstift Nottuln um 1748 (Phase 5)

Rekonstruktion der Bebauung nach den

Plänen von Boner (Kloster, 1748) und Berteling (Stiftskurien, 1750).

Hintergrund: Urkataster

1826

Kuriengebäude am Nonnenbach, um 1890

mit dem noch unbefestigte Ufer des

Nonnenbachs vor der Kettelerschen Kurie. Im Hintergrund die repräsentative Front der

spätmittelalterlichen Twickelschen (von der Reckschen) Kurie, die ab 1780 auch offiziell als Abtei

bezeichnet wurde

Foto: Stadtarchiv Münster Slg FS 47_1729

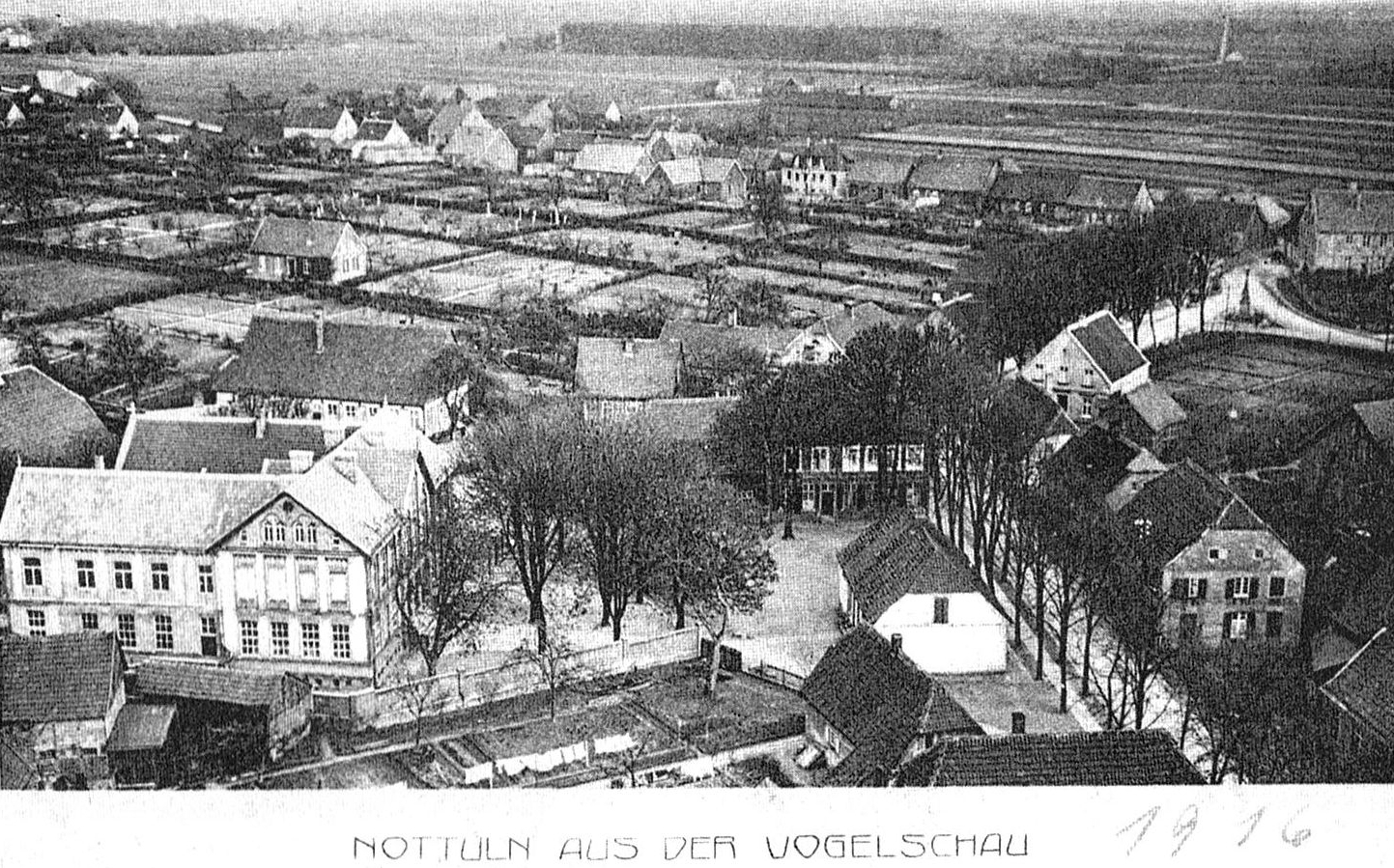

Blick über Hanhoffs Wiese, dem ehem. Kapitelgarten, auf das ehemalige Stift um 1913.

Von links die Sendensche Kurie, die ehemalige Stiftsmühle, das um 1850 erbauten Anwesen Laun

und die Aschebergsche Kurie mit ihren Nebengebäuden.

Foto: Postkarte, Verlag J. H. Niemann,

Nottuln

Versorgen und Verwalten: Hospitalare, Amtmänner und Dienstleute

Die Infrastruktur des Stiftes in Mittelalter und Neuzeit

Das Stift Nottuln nach dem Brand vom 3. Mai 1748

Gut zu erkennen ist die Lage

der Wirtschaftsgebäude im westlichen Teil des Stiftsimmunität.

Umzeichnung des Plans von Boner

1748. Hintergrund: Urkataster 1826

Die Launsche Mühle

auf dem Platz der ehemaligen Stiftsmühle wurde erst 1975 für die Schlaunstraße abgerisssen

Foto:

Heimatverein Nottuln

Nebengebäude des Merode-Hauses

Erbaut zwischen 1750 und 1825 wurde es für den

Bau des Hauses Steinhoff abgerissen. Das dahinter liegende "Merode-Haus" (Boer, Stiftsstraße 3) ließ

Äbtissin Margaretha Theodora Agnes von Velen (1668-1750) direkt nach dem Großen Brand 1749 für sich

neu errichten.

Foto: Heimatverein Nottuln

Das neue Tor zur Stiftsimmunität und die 1748 neu errichtete Amtmannei

auf der

Besitzkarte der Äbtissin Maria Anna von der Reck (1750)

LAV NRW, Westfalen, Karten A, Nr. 56.

Die 1784 errichtete "Alte" Amtmannei (Aufnahme 1957)

Blick von Osten. Rechts

der bereits im Oktober 1748 errichteten Wirtschaftsteil. Die Mauer im Vordergrund bezeichnet den

Verlauf der Stiftsimmunität des 18. Jahrhunderts

(Boer 1981, S. 127)

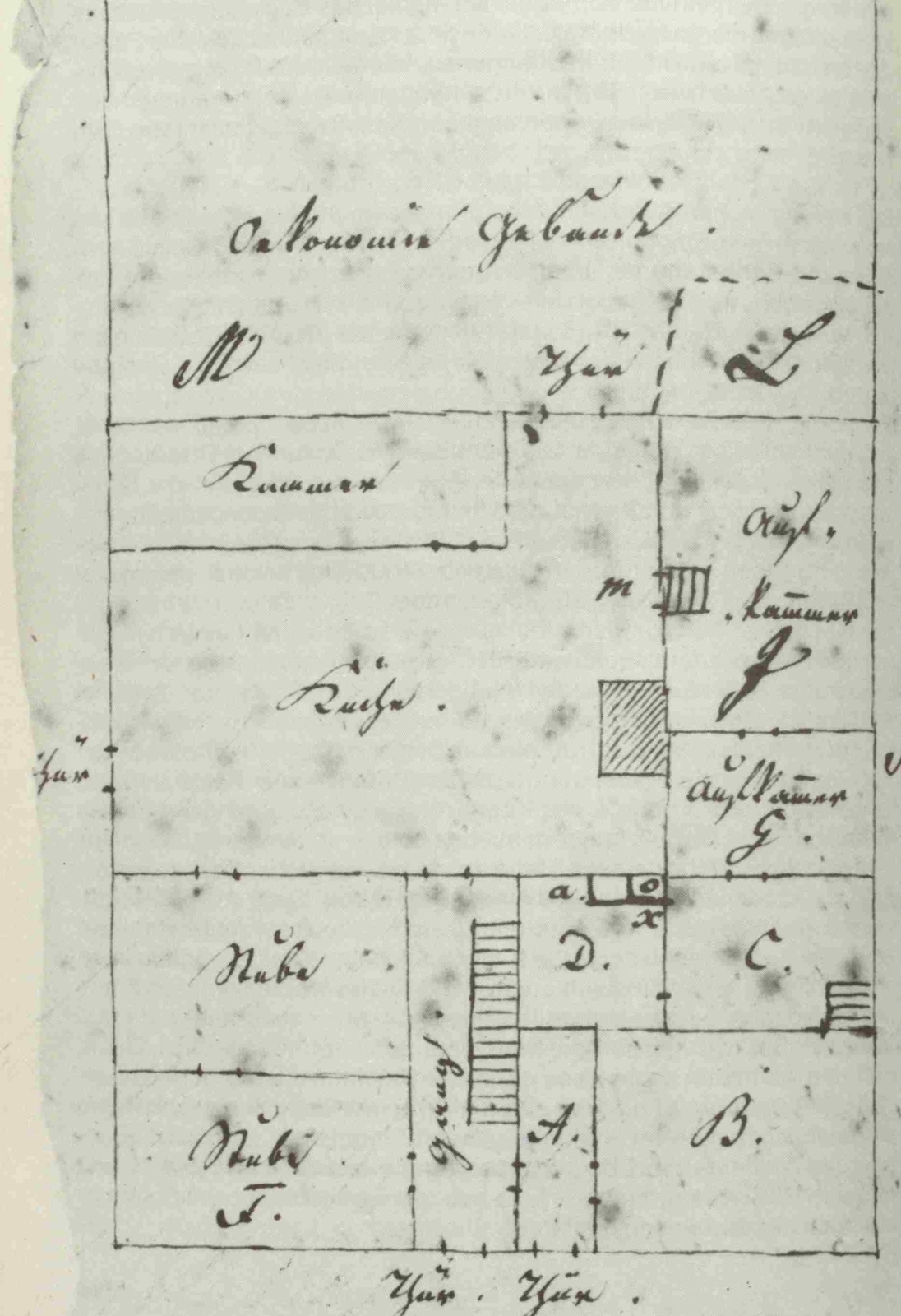

Grundrissplan (um 1830) der 1784 erbauten Amtmannei

Erdgeschossaufteilung von

1784 bis ca. 1835

(Boer 1981, S. 130)

Der östliche Teil der Stiftsimmunität 1916

unten der ehem. Stiftsgarten mit

dem Nebengebäude des "Merode"-Hauses, darüber das 1970 abgerissene Schulgebäude auf dem Platz des

vormaligen Hospitals (1196-1862).

Foto: Postkarte, Verlag J. H. Niemann, Nottulnx

Ein Jahrtausend Klostergeschichte

Die Entwicklung des Stiftes Nottuln vom 9. bis zum 18. Jahrhundert

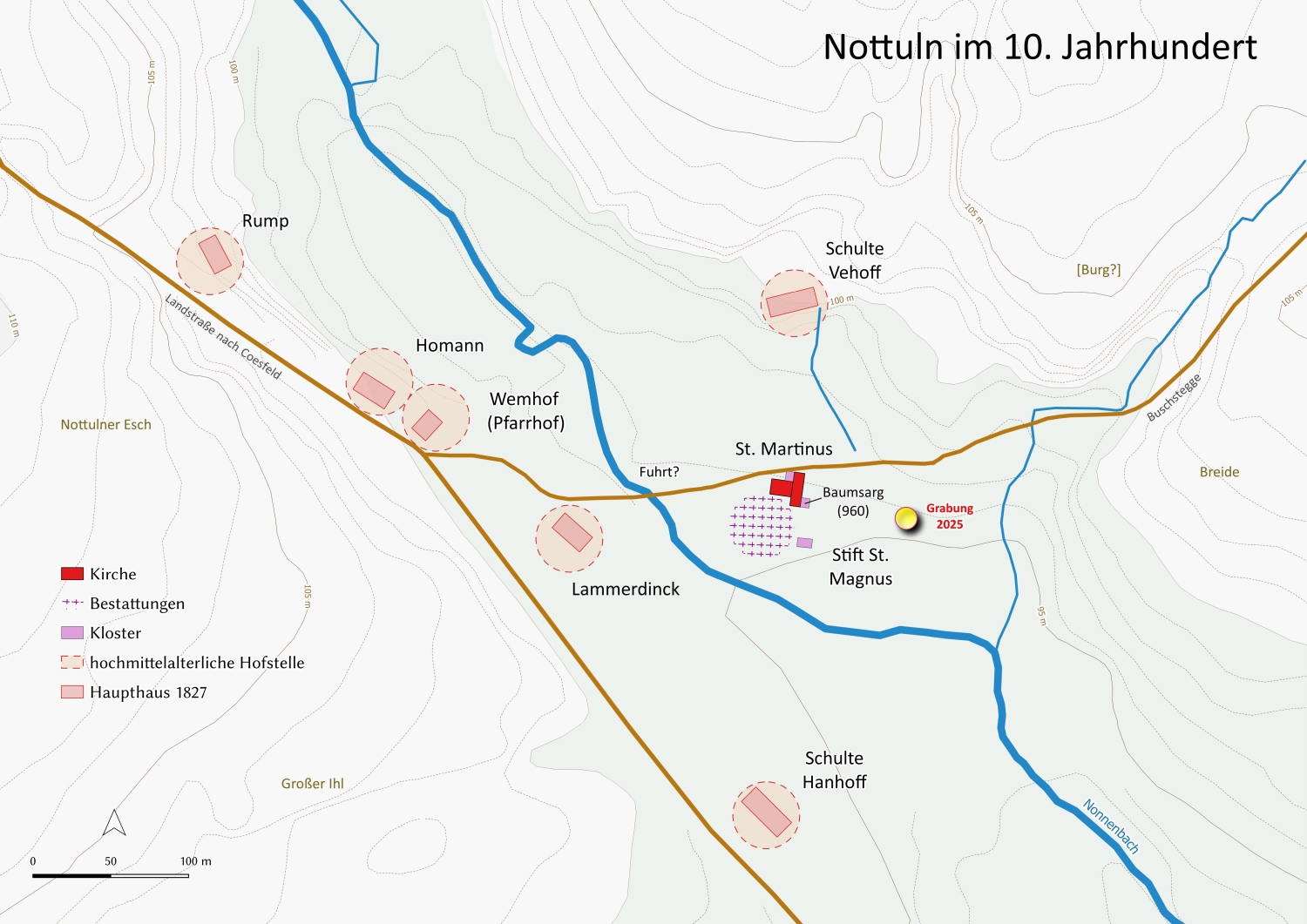

Nottuln im 10. Jahrhundert

mit der ungefähren Lage der Nottulner Höfe und des Kanonissenstiftes sowie dem vermuteten

Verlauf der wichtigsten überörtlichen Wege

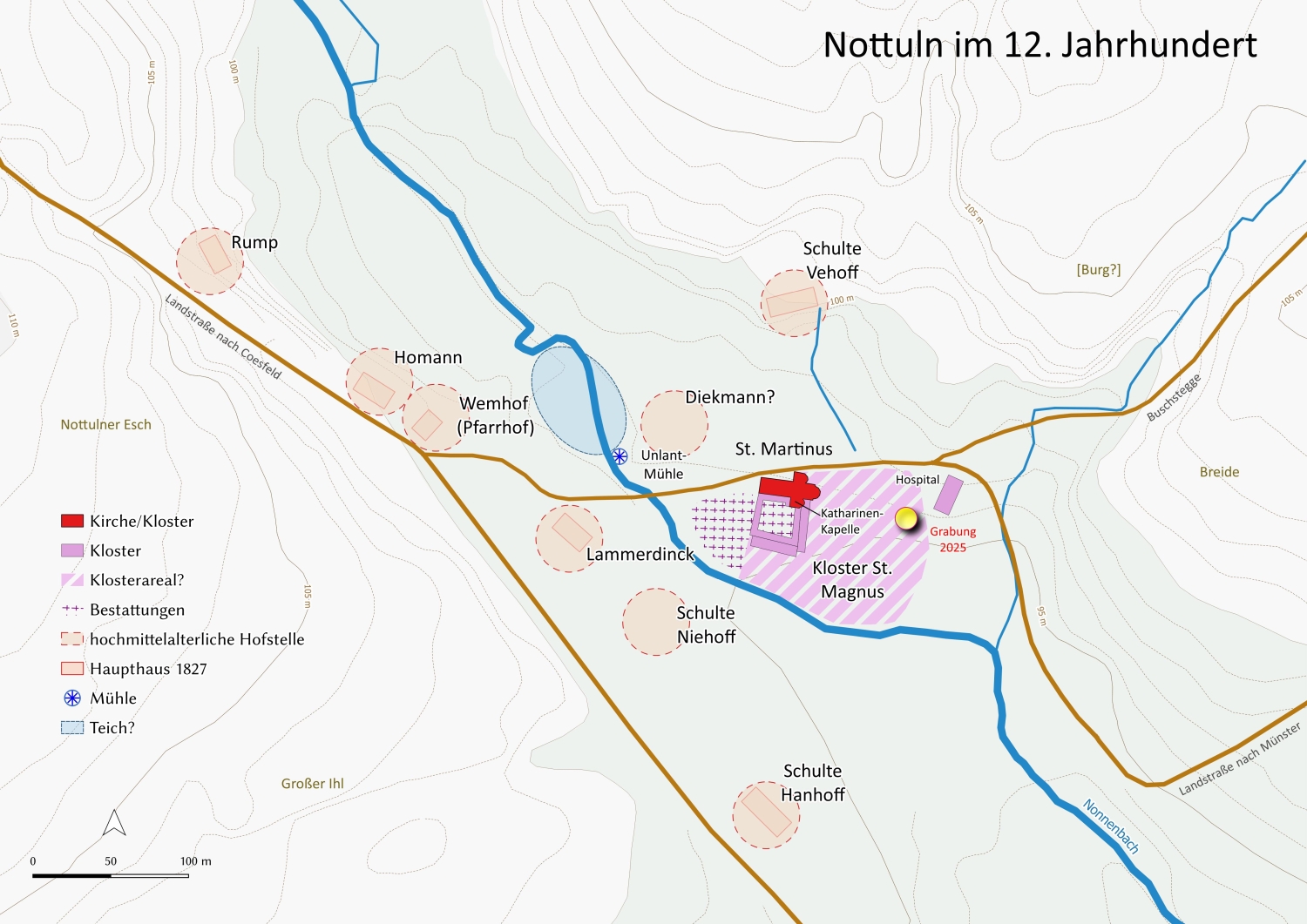

Nottuln im 12. Jahrhundert

Das Klostergelände besaß im Nordosten des Klosters um 1200 bereits eine Ausdehnung bis zur

Burgstraße, hier wurde 1196 das neue Hospital für auswärtige Reisende errichtet. Südlich des

Nonnenbaches lag nun der dritte Schultenhof des Klosters (Schulte Niehoff)

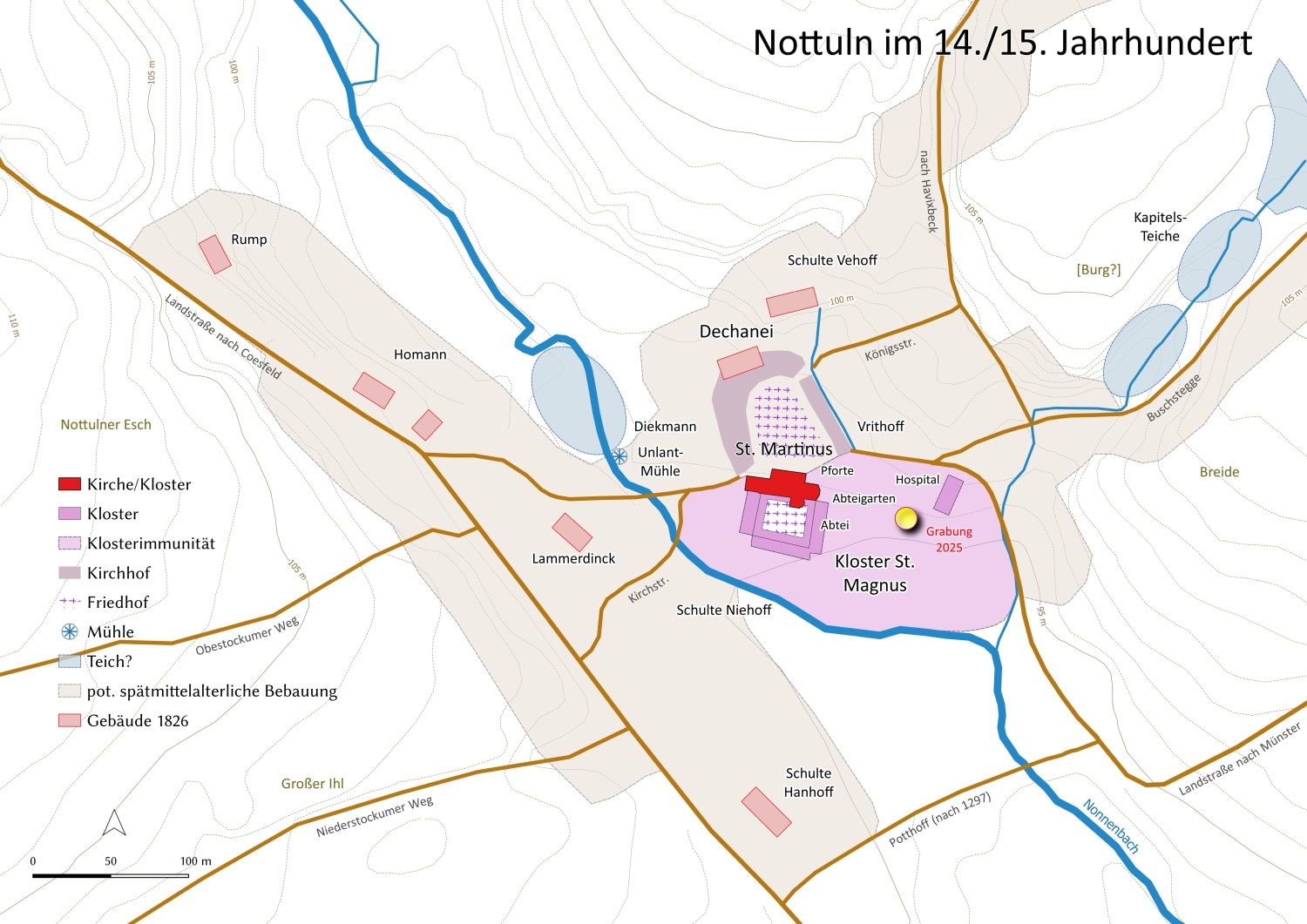

Nottuln im 14./15. Jahrhundert

Der Neubau des Klosters um 1250 zeigt, wie wohlhabend das

Kloster mittlerweile geworden war. Auch das Areal westlich der Klausur wurde nun genutzt.

Deshalb wurde nun der Friedhof der Kirchengemeinde Nottuln auf die nördliche Seite der

Pfarrkirche verlegt. Hier entstand in der Folgezeit einer der typischen westfälischen

Kirchofspeicherringe

Nottuln kurz vor 1748

Die Kurien der Stftsdamen stehen südlich der alten

Klosterklausur, einige auch südlich des Nonnenbachs. Im Osten der Immunität der befindet sich

der Wirtschaftssbereich

Der südliche Teil von Nottuln 1825

Zu erkennen sind die Umbauten des Stiftsgeländes nach 1750 mit den renovierten oder

gänzlich neu erbauten Kurien sowie dem neuen, repräsentativen Zugang zum Stift mit seiner großen

Allee.

(Spezial Charte von den durch einen Theil des Dorfes Notteln führenden Wegen, LAV

NRW, Westfalen, Karten A 670)

Weiterführende Literatur

Hans-Peter Boer: Der Nottulner Stiftsbezirk von 1748 - ein Werk Johann Conrad Schlauns. In: Ulf-Dietrich Korn (Hrsg.): Johann Conrad Schlaun 1695-1773. Schlaunstudien III (Münster 1976) S. 261-267.

Uwe Lobbedey: Ausgrabungen auf dem Stiftsplatz zu Nottuln. In: Westfalen 58 (1980), S. 45-54.

Hans-Peter Boer: Die Alte Amtmannei in Nottuln. Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld 45 (1981) S. 125-139.

Hans-Peter Boer/Heinz Fliß: Nottuln in Alten Ansichten (Zwartbommel/NL 1982).

Wilhelm Kohl: Das (freiweltliche) Damenstift Nottuln. Das Bistum Münster 8. Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln, Germania Sacra, NF 44 (Berlin/New York 2005).

Peter Ilisch: Das Dorf Nottuln in Mittelalter und früher Neuzeit. Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld 45 (2020) S. 35-88.

Mathias Austermann/Sara Snowadsky: Von Bauern und Stiftsdamen. Die Ausgrabungen

in Nottuln und Altennottuln 1976–1979. Mit Beiträgen von Christoph Grünewald, Peter Ilisch,

Matthias Laarmann und Ulrike Steinkrüger (Münster 2021).

Die Broschüre steht

hier zum Download bereit.

Peter Ilisch: Dorf - Adel - Kirche - Wirtschaft. Historische Fallstudien aus dem Münsterland. Westfalen in der Vormoderne. Studien zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Landesgeschichte 36 (Münster 2022).

Nützliche Links

Altertumskomission für Westfalen